Mein Hippie-Trail: Von Kassel über Kabul auf das Dach der Welt. Ein Trip nach Indien war die grosse Sehnsucht meiner Generation. 1972, mit 22 Jahren nahm ich all meinen Mut zusammen, löste meine Wohnung auf, packte meinen Rucksack stieg in den Zug – und reiste auf dem legendaren Hippie-Trail Richtung Himalaya.

Illustrationen: Berta Vallo

Eines stand ganz oben auf der emotionalen Wunschliste vieler junger Menschen meiner Generation: Wir wollten nach Indien! Einmal den Himalaya – das Dach der Welt – sehen, das war ein Traum, der in unseren Köpfen spukte. Natürlich auch in meinem.

Es fing mit den Abenteuerbüchern an, die ich in meiner Kindheit gelesen hatte. Und die Sehnsucht wurde stärker, je älter ich wurde, und je mehr ich Teil der Hippie-Szenen von Hannoversch Münden, Kassel und Frankfurt wurde.

Wir hatten keine Ahnung, wohin es in unseren Leben gehen sollte. Doch eines wussten wir:

Wir wollten keine Spießer werden!

Helmut Haase

Ich trug damals die Haare lang, war DJ und Fan der Beatles. Auf unseren Parties glimmten Räucherstäbchen, aus den Lautsprechern schallte »All you need is love«.

Wir verfluchten den Vietnamkrieg und sehnten uns nach einer besseren Welt. Wir kifften und experimentierten mit psychedelischen Drogen. Zwar hatten wir keine Ahnung, wohin es in unseren Leben gehen sollte. Doch eines wussten wir: Wir wollten keine Spießer werden!

Deshalb saugten wir alles auf, was interessante Erfahrungen versprach. Dazu zählte bald die Meditation. Und als meine Idole, die Beatles, Ende der 1968er Jahre auch noch zu Maharishi Mahesh Yogi, dem Gründer der Transzendentalen Meditation, ins indische Rishikesh reisten, bekam mein Fernweh zusätzlich neue Nahrung...

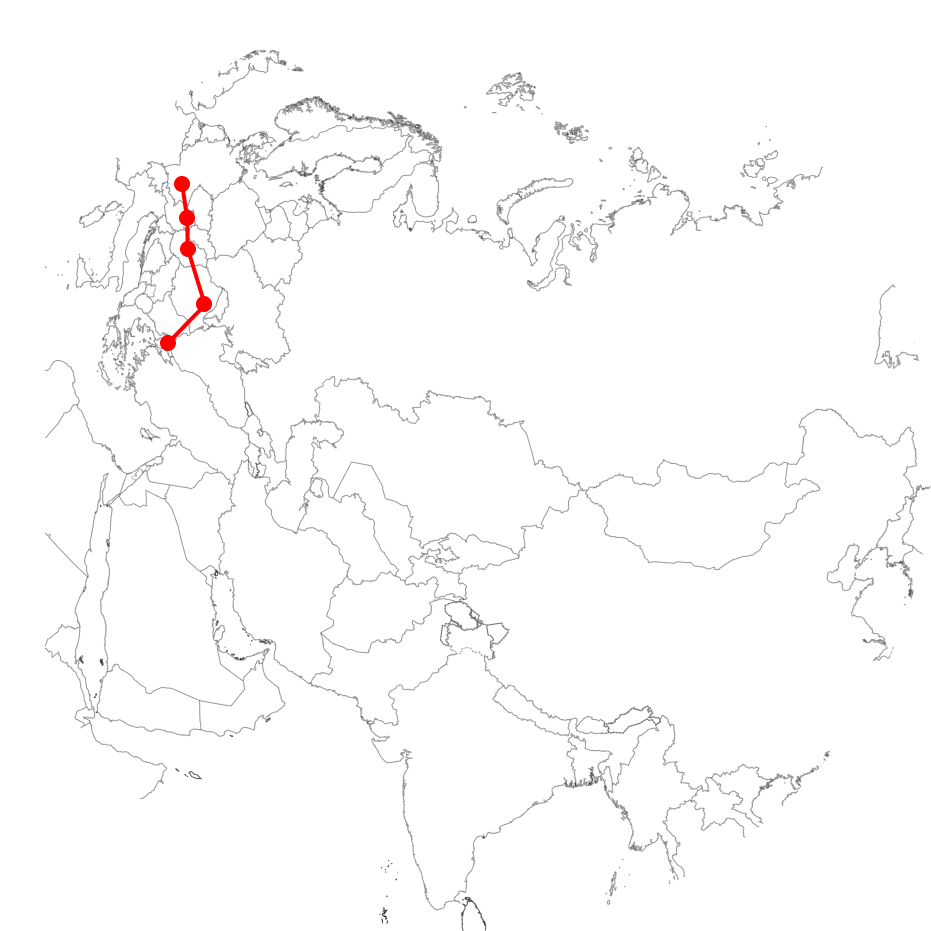

Mit dem Zug in den Orient: München, Wien, Budapest, Bukarest, Instanbul!

Etappe I: Von Frankfürt über München, Wien, Budapest und Bukarest nach Instanbul

So kam es, dass ich eines Tages im Jahr 1972 tatsächlich meinen Mut zusammennahm und beschloss, meinen Träumen zu folgen: »Das mache ich jetzt. Ich fahre nach Indien!«, sagte ich mir, damals 22 Jahre alt.

Innerhalb weniger Tage löste ich meine Wohnung auf, kratzte mein Geld zusammen und packte meinen Rucksack – sehr zur Sorge meiner Eltern natürlich. Zugleich wussten sie, dass sie selbst meine Faszination für fremde Länder entfacht hatten, als wir 1963 zu dritt durch Marokko gereist waren. Jedenfalls hatten sie keine Chance, mich aufzuhalten.

»Wer von uns fährt wohl am weitesten?« fragte ich die Mitreisenden in meinem Abteil, kurz nach dem ich in Kassel in den Zug gestiegen war, und animierte sie spaßeshalber, Wetten darauf abzuschließen. Mir war ja klar, dass ich gewinnen würde: Sie sahen nicht so aus, als wollten sie in den Himalaya.

Meine Route führte zunächst über München, Wien, Budapest und Bukarest nach Istanbul. Damals reiste ich allein, doch ich war begleitet von einer Mischung aus Abenteuerlust und Gottvertrauen. Außerdem war ich nicht der Einzige, der den Verheißungen des »Hippie-Trails« folgte. So lernte ich unterwegs immer wieder Leute kennen.

Einmal war ein Mädchen dabei, das mir gefiel. Aber sie reiste mit einer Freundin und die hatte zwei Jungs kennengelernt. So war ich schnell wieder raus aus dem Spiel. Später fragte ich mich, wie die Reise verlaufen wohl wäre, wären wir zusammen weitergezogen. Doch wer weiß, vielleicht war es ein Glück. Denn gerade das Alleinreisen machte meinen Trip sehr intensiv.

Treffpunkt Pudding Shop: Anlaufstation in Istanbul! In Istanbul hatte ich als Hippie eine Anlaufstation: Man traf sich im »Pudding Shop« – einem kleinen Restaurant mit großer Auswahl an orientalischen Puddingsorten, einem Garten, in dem eigentlich immer jemand Gitarre spielte und einem berühmten »Schwarzen Brett«, auf dem Gleichgesinnte Reisetipps teilten.

Allerdings erfuhr ich dort, dass der nächste Bus in Richtung Indien erst fünf Tage später abfuhr. Verschwitzt und fertig von der langen Zugreise, besuchte ich daher erst einmal ein türkisches Badehaus und richtete mich gedanklich auf ein paar Tage Istanbul-Aufenthalt ein. Im Hamam ließ ich mich einseifen und massieren und fühlte mich hinterher wie neugeboren und um ein angenehmes Ritual bereichert.

Außerdem zog es mich in die Blaue Moschee. Allein der große Gebetsraum mit seinen ewig hohen und fein verzierten Wänden und Decken, zog mich in seinen Bann. Ich setzte mich auf den mit Teppich ausgelegten Boden, begann zu meditieren und war bald ganz versunken.

Als ich die Augen wieder öffnete, war ich auf einmal umgeben von Männern, die neben mir knieten und beteten. Für einen Moment überkam mich eine leise Angst: War es überhaupt in Ordnung, hier zu sein – als Christ? Außerdem kannte ich die Abläufe nicht. Aber mein Sitznachbar nahm mich unter seine Fittiche und wies mich freundlich ein. So nahm ich an den Gebeten teil. Eine Erfahrung, die ich niemals vergessen werde.

»Sat« symbolisiert das Sein, »Chit« das Bewusstsein und »Ananda« die Glückseligkeit – ein Mantra, das mich stets begleitet hat.

Helmut Haase

Selig war ich auch am nächsten Tag: Ich hatte ein Schiff über den Bosporus auf die asiatische Seite Istanbuls genommen und stellte fest, dass vom altehrwürdigen Bahnhof Haydarpasa noch am selben Abend ein Zug nach Erzurum in Ostanatolien abfuhr. Den nahm ich, obwohl die Fahrt zwei Tage und Nächte dauerte, der Zug vollkommen überfüllt war und ich mir am Ende 30 Flohstiche holte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Erzurum in Ostanatolien stieg ich in einen Bus nach Täbris in Persien. Die Fahrt führte durch atemberaubend schöne Landschaften, vorbei an imposanten Bergketten. Die Grenze nach Persien passierten wir in der Nacht. Doch auch in Täbris verweilte ich nicht. Ich wollte weiter. Und so nahm ich gleich den nächsten Bus nach Teheran.

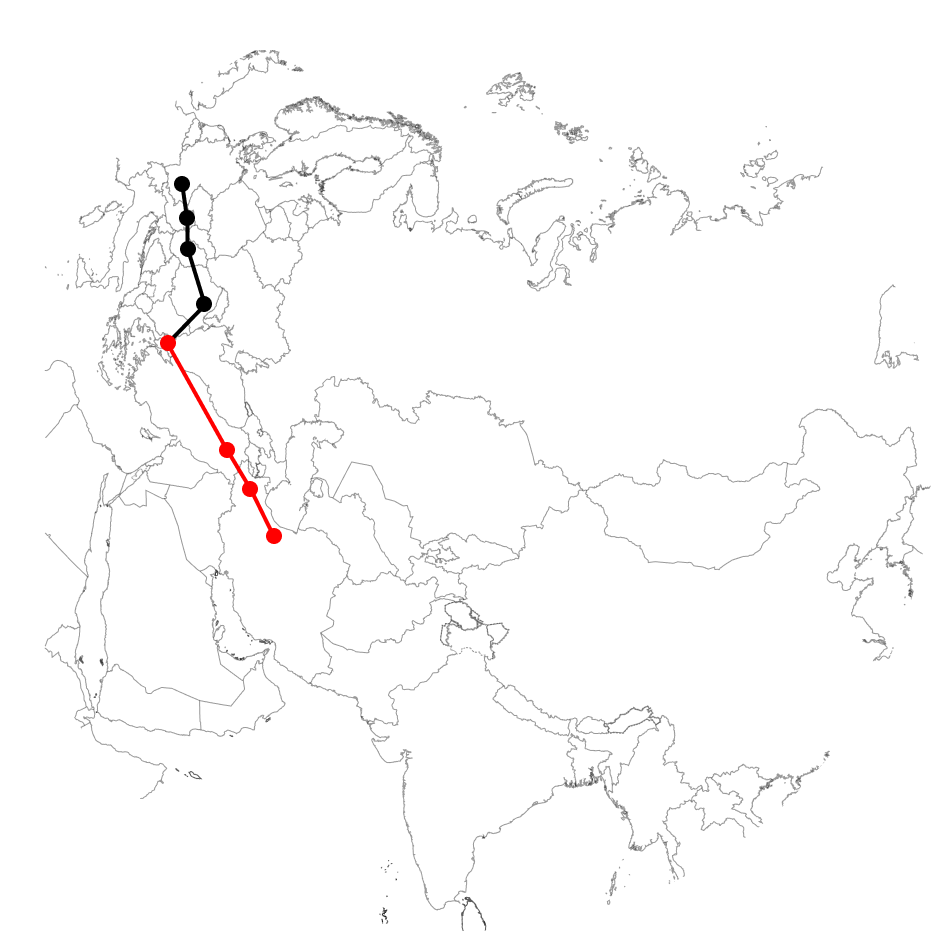

Etappe II: Von Istanbul über Erzurum und Täbris nach Teheran.

Aus Teheran schrieb ich meinen Eltern einen Brief, den ich mit »Jai sat chit anand« begann und beendete. »Sat« steht für den Zustand des Seins, »chit« für das Bewusstsein, »anand« für Glückseligkeit. Das war damals meine Stimmung – und ein Mantra, das mich begleitete.

Busfahrt des Grauens. Sicher war es gut, dass ich meinen Eltern schon aus Teheran geschrieben und ihnen mitgeteilt hatte, dass sie sich keine Sorgen machen sollten. Denn was nun kam, war bald nicht mehr ganz sorgenfrei ...

Nicht nur hatte ich in Teheran, wo es fürchterlich heiß war, meine warmen Klamotten verschenkt, ohne zu ahnen, dass es im Osten Persiens, nachts bitterkalt werden würde. Auch glaubte ich bereits während der Fahrt dorthin, mein letztes Stündlein hätte geschlagen.

Der Bus, in dem ich unterwegs war, war voll besetzt, das Gepäck auf dem Dach verstaut und mit ihm sogar ein paar lebende Ziegen, denen man die Beine zusammengebunden hatte, damit sie nicht runtersprangen. Was verständlich gewesen wäre, denn die Fahrer fuhren wie die Teufel.

Unser Weg führte über schmale Straßen, links und rechts erst nichts als Sand und später in den Bergen: Schluchten. Überholt wurde in den unmöglichsten Situationen und die Fanfaren der Hupen, mit denen die Fahrer sich verständigten, begleiteten uns die gesamte Reise. Jemand erzählte mir sogar, dass die Fahrer untereinander gelegentlich Wetten abschlossen, wer die Strecke am schnellsten zurücklegen würde. Kein Wunder, dass mir der Angstschweiß kam. Vor allem, als ich in den Bergen kurz vor Maschhad in einer Schlucht einen verunglückten Bus erspähte...

Aber zum Glück gab es auch Ablenkung. Neben mir saß ein junger Mann, der sich als Sohn des Verwalters des Stadtparks von Maschhad vorstellte. Wir beide sprachen nur gebrochen Englisch. In der Schule hatte ich die Sprache nie gelernt, sondern sie mir auf meinen Reisen und durch die Musik, die ich hörte, selbst beigebracht.

Schräg vor uns saß eine Familie mit einer jungen, verschleierten Frau in meinem Alter. Ich lächelte sie an, sie lächelte zurück. Die ganze Fahrt über flirteten wir dezent miteinander.

Als wir gegen Mitternacht an einem Busbahnhof außerhalb von Maschhad ankamen, gab es dort nur ein einziges Taxi, in das die Familie mit der jungen Frau einstieg. Da mein Sitznachbar anderweitig abgeholt wurde, fragte ich die Familie, ob sie mich ein Stück mitnehmen würden. Das taten sie. Allerdings fuhren sie nicht, wie ich vermutet hatte, in die Stadt. Stattdessen durchquerten wir erst eine Slumgegend, dann setzten sie mich kurz dahinter an einem Zeltplatz ab.

Es war dunkel und kalt als ich meinen Rucksack schulterte und auf den Zeltplatz zulief, in der Hoffnung, dass es dort irgendwo auch ein kleines Hotel geben würde. Doch es gab kein Hotel. Stattdessen kam mir ein knurrender Straßenhund entgegen.

»Du bist schön blöd. Zuhause in Deutschland sitzen sie jetzt vor dem Fernseher und dich zerreißen gleich wilde Hunde. Niemand wird deine Schreie hören«

Helmut Haase

Eine unbequeme Bekanntschaft

Es war ein afghanischer Windhund, der mir entgegenkam, dünn im Körperbau, mit spitzer Schnauze, außerdem bewegte er sich erschreckend selbstgewiss und bellte mich feindselig an. Ich kehrte also um. Doch der Hund ließ nicht von mir ab.

Ich versuchte, mir meine Angst nicht anmerken zu lassen und lief einfach weiter. Auf der Straße war keine Menschenseele zu sehen. Auch nicht in der Slumgegend, in die ich langsam wieder hineinkam. Dafür tauchten dort noch mehr Straßenhunde auf.

Heute weiß ich, dass man in solchen Gegenden nachts einen Stock dabeihaben muss, um sie zu vertreiben. Aber damals traute ich mich nicht einmal, mich zu bücken, um einen Stein aufzuheben, weil mir die Hunde – es war inzwischen etwa ein Uhr nachts und mir folgte ein ganzes Rudel – so dicht auf den Fersen waren.

Es war der Moment, in dem ich mich und den ganzen Trip verfluchte. »Du bist schön blöd«, sagte ich zu mir. »Zuhause in Deutschland sitzen sie jetzt vor dem Fernseher und gucken die Tagesschau und dich zerreißen gleich wilde Hunde und niemand wird deine Schreie hören.« Ich wurde wütend, brüllte die Tiere an, trat nach ihnen.

Bis mir plötzlich die Meditation einfiel. Während ich weiterlief, wendete ich einige Atemtechniken an. Und gerade als ich ein wenig zur Ruhe kam, schienen in der Dunkelheit wie durch ein Wunder zwei Lichter auf…

Für den Taxifahrer, der auf dem Rückweg zum Busbahnhof war, war ich vermutlich bloß ein gut zahlender ausländischer Kunde. Für mich war er: die Rettung. Er fuhr mich in ein Hotel im Zentrum von Maschhad und ich genehmigte mir erstmal eine große Portion Schlaf.

Ein sehr kurzer Besuch in der Goharschad-Moschee

Am nächsten Tag in Maschhad traf ich mich mit meinem Sitznachbarn aus dem Bus – dem Sohn des Verwalters des Stadtparks. Ich erzählte ihm, dass ich gern zur berühmten Goharschad-Moschee mit der goldenen Kuppel gehen wollte. Schließlich hatte ich in Istanbul beim Besuch der Blauen Moschee so gute Erfahrungen gemacht.

Gemeinsam liefen wir dorthin. Auf dem Hof davor hatten sich bereits zahlreiche Menschen versammelt, die miteinander sprachen – es waren ausschließlich Männer, die Turbane trugen und tiefgläubige Schiiten waren. Wir schritten durch das Tor auf die Moschee zu und hörten einen Moment lang noch das dunkle Gebrummel der Menge. Dann wurde es plötzlich totenstill.

Kurz darauf ertönte ein Geschrei. Die Männer liefen auf uns zu und fingen an, auf uns einzuschlagen. Mein Kumpel bekam sogar noch mehr Hiebe ab als ich. Wir – darunter ein westlicher Hippie – hatten es gewagt, ihre heilige Stätte zu betreten, noch dazu am letzten Tag des Ramadan. Nun rannten wir davon, so schnell wir konnten. Warum mein Kumpel nicht geahnt hatte, dass so etwas passieren würde, weiß ich nicht. Aber er lud mich danach netterweise zum Essen bei seiner Familie ein.

Etappe III: Von Teheran über Mashad nach Herat.

Flucht vor dem Mitternachtsdate

Allerdings blieb es nicht bei der Essenseinladung. Mein Kumpel arrangierte für den folgenden Abend außerdem ein Date mit seiner Schwester im Stadtpark – um Mitternacht. Das machte mir Angst. Schließlich hatte er mir zuvor erzählt, dass das Mädchen, mit dem ich im Bus geflirtet hatte, auf dem Weg zu ihrer Hochzeit war. Sie sollte verheiratet werden. Nun war ich besorgt, dass es für mich ähnliche Pläne gab…

Also fuhr ich zum Busbahnhof, kaufte mir ein Ticket nach Herat in Afghanistan und türmte. Heute wünschte ich, ich hätte noch einmal mit ihm gesprochen. Aber so ist das leider manchmal mit Reisebekanntschaften.

Klingende Kutschen und eine geheimnisvolle Festung. Auf der Busfahrt nach Herat lernte ich den Sohn eines Frankfurter Teppichhändlers kennen, der auf der Suche nach neuer Ware war. Mitten in der Nacht erreichten wir die Grenze zu Afghanistan.

Allerdings fuhr unser Bus von dort nicht weiter, also überredeten wir einen LKW-Fahrer uns mitzunehmen und durften auf der Ladefläche Platz nehmen, neben Steinen und Schutt. Während der Fahrt schaltete er nicht einmal die Scheinwerfer an, weil der Vollmond so hell schien, dass man weit übers Land gucken konnte.

Angekommen in Herat an der Seidenstraße, beschlossen der Sohn des Teppichhändlers und ich, uns ein Hotelzimmer zu teilen und wurden am nächsten Morgen von Hufschlägen und einem permanenten Geläute geweckt, weil die Kutschen, die durch die Gassen fuhren, mit Glocken besetzt waren. Vor vielen Fachwerkhäusern standen Diwane, auf denen Männer würdevoll Wasserpfeifen rauchten. Dann und wann ritten sogar vermummte Gestalten auf Maultieren oder Eseln vorbei, in den Gürteln ihrer Mäntel verzierte Säbel und altertümliche Gewehre.

Doch es wirkte nicht bedrohlich. Es waren vermutlich Leute von außerhalb, die sich so gegen die Kälte und Überfälle in den Bergen schützten. Die Taliban gab es zu jener Zeit noch nicht. Es herrschte König Mohammed Zahir Schah und Herat erschien mir friedlich und verwunschen. Als befände ich mich mitten in einem verrückten Film oder einem Märchen.

»Die Taliban gab es zu jener Zeit noch nicht. Es herrschte König Mohammed Zahir Schah und Herat erschien mir friedlich und verwunschen. Als befände ich mich mitten in einem verrückten Film oder einem Märchen.«

Helmut Haase

Und noch etwas gefiel mir: Es gab dort überall Haschisch. Ich war neugierig und besorgte mir etwas von dem reinen, starken Zeug – sehr zum Missfallen meines Zimmerkumpanen, den ich damit verschreckte. Den Ausflug am nächsten Tag machte ich daher allein. Ich ließ mir von einem jungen Afghanen das Wahrzeichen der Stadt zeigen, die sandfarbene Zitadelle auf einem Hügel im Zentrum.

Deren Grundfeste gehen angeblich zurück auf das Jahr 330 v. Chr. als Alexander der Große die Stadt eroberte und hier eine Burg errichten ließ. Die Zitadelle selbst wurde im 14. oder 15. Jahrhundert errichtet und diente vielen Königen und Kriegern als Sitz und Hauptquartier. Anfang der 2000er Jahre wurde sie restauriert, aber Anfang der 1970er war sie teilweise sehr verfallen.

Ich erinnere mich noch an die ausladenden Turmsäulen und das Gefühl im Inneren der Zitadelle. Es war, als würde man eine Art Labyrinth betreten – mit unzähligen Gängen, die in große Hallen führten und wieder hinaus. Das war faszinierend und zugleich unheimlich. In den höhlenartigen Gängen wurde teilweise Haschisch verarbeitet.

Außerdem begegneten wir einem Leprakranken, der mit seiner Krücke nach mir schlug. So war ich irgendwann auch froh, wieder dort heraus zu kommen. Meine Erinnerung an das zauberhafte Herat hat dies aber keineswegs getrübt.

Etappe IV: Von Herat über Kandahar nach Kabul.

Wassermelonen in Kandahar.

Ein paar Tage später fuhr ich mit dem Bus weiter nach Kandahar, im Süden Afghanistans. Anders als in Herat war das Klima dort subtropisch und zu jener Zeit erdrückend heiß.

Langsam spazierte ich durch die Straßen, vorbei an zahlreichen einfachen Häusern aus Lehm. Außerdem staunte ich nicht schlecht, als ich mitten in der Stadt reife Cannabis-Pflanzen erspähte. Ich striff sie mit der Hand und roch den typischen Cannabis-Geruch.

Als ich etwas später, matt von der Hitze, einen Markt erreichte, lachten mich die Wassermelonen an. Sie leuchteten verlockend rot und lagen aufgeschnitten zum Verzehr bereit. Ich kaufte mir ein Stück und genoss den süßen Geschmack. Allerdings hatte ich nicht bedacht, dass die Händler die Früchte mit Wasser überschütteten, um sie frisch zu halten.

Das brachte mir eine schmerzhafte Erfahrung ein: Ich erkrankte ziemlich bös an der Ruhr und wand mich in meinem Hotelzimmer in Krämpfen. Auch die Kohletabletten, die man mir gab, halfen nur leidlich. Doch zugleich hatte ich wieder Glück: Ich lernte einen deutschen Agrar-Ingenieur kennen, der mich freundlicherweise in seiner Chessna mit nach Kabul nahm.

Dort blieb ich zwei, drei Tage, um mich zu erholen. Auf dem Markt in Kabul kaufte ich mir dieses Mal keine Früchte, aber dafür eine Rubab, eine traditionelle Schalenhalslaute, die fortan mit mir weiterreiste. Außerdem entschied ich, mir ein günstiges Flugticket nach Delhi zu gönnen. Denn die Ruhr hatte mich ganz schön entkräftet. Außerdem gab es damals Spannungen an der Grenze zwischen Indien und Pakistan.

Delhi — der Beginn einer langen Indienliebe. Als ich in Delhi landete, sah ich längst nicht mehr westlich aus. Da ich auf der Reise viele meiner Klamotten verschenkt hatte, hatte ich mich in Afghanistan mit traditioneller Kleidung eingedeckt.

Ich trug einen Turban, lange Hemden und weite Hosen und die typisch-orientalischen Schuhe. In diesem Gewand stürzte ich mich in das Gewusel der Stadt. Schon wieder war ich einer ganz anderen Welt.

Im Vergleich zur Megacity Delhi war Kabul bloß ein Dorf. Zugleich wirkte Delhi teilweise archaisch. Auf engstem Raum kamen dort die unterschiedlichsten Lebenswelten und gefühlt auch Zeitzonen vor. Alles mischte sich wild durcheinander. Auf den Straßen fuhren Busse, alte Ambassador-Schlitten und Motorräder ebenso wie Fahrradrikschas oder Ochsenkarren. Manchmal sah man auch Kamele oder Elefanten. Und überall standen Kühe herum. Sie grasten selbst auf kleinen Verkehrsinseln mitten im heillosen Chaos. Ständig wurde gehupt. Die Straßen waren staubig, oftmals dreckig. An vielen Stellen wurde Abfall verbrannt.

Zugleich fand ich das Gewusel, die Menschen und die Stimmung unfassbar faszinierend. Ich blieb damals vielleicht eine Woche in Delhi, anschließend fuhr ich nach Haridwar, in die heilige Stadt am Ganges, zu Füßen des Himalayas. Viel mehr werde ich an dieser Stelle aber noch nicht über Indien erzählen. Nur soviel: Ich bekam damals mit 22 Jahren einen ersten kleinen Einblick in dieses unglaublich vielfältige Land. Richtig kennengelernt, habe ich es erst später. Denn es sollten noch viele weitere Indienreisen folgen.

»Auf dem Hippie-Trail habe ich gelernt, wie wichtig Offenheit, Toleranz und eigene Erlebnisse sind.«

Helmut Haase

Etappe V: Von Kabul nach Delhi.

Wichtiger ist mir an dieser Stelle etwas anderes: Die Erkenntnis, dass mich die gesamte Reise zum Ziel meiner Sehnsucht geprägt und bereichert hat. Auf dem Hippie-Trail habe ich gelernt, wie wichtig Offenheit, Toleranz und eigene Erlebnisse sind.

Immer wieder bin ich damals und seither mit staunenden Augen durch neue Welten gelaufen und habe mich jedes Mal irgendwie zurechtgefunden. Niemals möchte ich die Perspektivwechsel und Horizonterweiterungen, die mir diese Art von Reisen beschert haben, missen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben oft an Grenzen gegangen. Aber weil ich das getan hab, habe ich auch viel gelernt und viele Erfahrungen gemacht.

Weiterreisen ...

Winter in Goa — Vom Escape zur zweiten Heimat! Ursprünglich zog es mich auf dem Hippie-Trail eher in den Norden des Landes, doch ab 1975 wurde Goa zum Winterziel für meine junge Familie. Während wir zuhause Popcorn- und Zuckerwatte-Maschinen handelten, entkamen wir in Goa der grauen Kälte und fanden in diesem Küstenparadies eine zweite Heimat.

Helmut Haase

Photography & Stories

Alle Texte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie an der Nutzung bestimmter Inhalte interessiert sind, nehme ich gerne Ihre Anfrage entgegen.

© Helmut Haase 1975 – 2025